Clima, Parigi. L’ennesimo accordo fatto di promesse

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

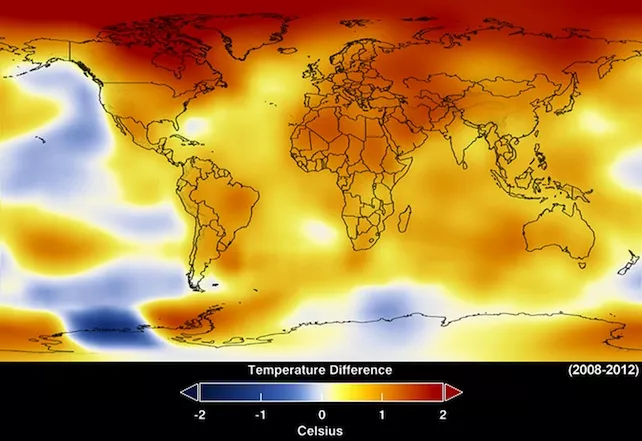

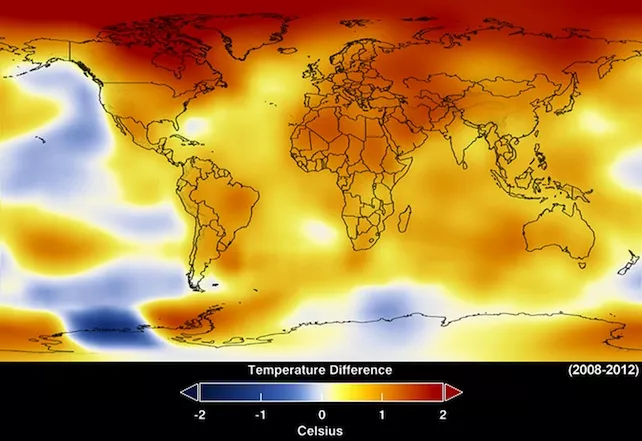

Si è chiusa Cop21, la Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici presentata come l’ennesima ultima spiaggia delle speranze di salvezza del pianeta dal surriscaldamento globale, con un accordo definito da molti “storico”. In realtà il testo approvato fissa obiettivi e procedure, ma di fatto non impone obblighi, e fa venire in mente la famosa frase di Franz Kafka: «Esiste un punto d’arrivo, ma nessuna via». Diciotto anni dopo il Protocollo di Kyoto che fu sottoscritto e poi rinnegato da molti paesi, tutti si sono ritrovati d’accordo nel dire che bisogna fare qualcosa per mitigare il previsto aumento della temperatura terrestre nei prossimi decenni, che risulterebbe dannosissimo per la vita umana. Ma su quali siano i mezzi migliori per farlo e soprattutto sul chi debba pagare, la vaghezza è massima.

Con l’accordo di Parigi i paesi industrializzati si sono impegnati a versare 100 miliardi di dollari all’anno dal 2020 ai paesi poveri per attenuare gli effetti su di essi dei cambiamenti climatici e per assistere la loro transizione all’economia decarbonizzata (cioè senza emissione di Co2 e altri gas climalteranti), e ad aumentare la cifra dal 2025; tutti i paesi si sono impegnati a ridurre di una misura imprecisata le proprie emissioni per mantenere l’aumento della temperatura globale sotto i 2 gradi rispetto a quella dell’epoca pre-industriale, a presentare piani nazionali trasparenti di tagli delle emissioni ogni cinque anni e a perseguire l’obiettivo di emissioni a somma zero nella seconda metà del XXI secolo. Punto. Di più non si poteva ottenere, perché i paesi in via di sviluppo vogliono poter continuare a consumare petrolio e carbone per la loro crescita economica, e vi rinuncerebbero solo se i paesi ricchi sviluppano e forniscono loro nuove tecnologie, e i paesi ricchi non sono disposti a pagare tutto per tutti.

Contro l’aumento della temperatura

A Parigi 195 nazioni hanno firmato un accordo in base al quale non permetteranno un aumento della temperatura sopra i 2 gradi, ma i loro attuali programmi nazionali in materia di emissioni comportano il superamento di quella soglia. Secondo Christiana Figueres, segretaria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), gli impegni volontari assunti dai paesi partecipanti a Cop21 comportano l’aumento della temperatura media del pianeta di 2,7 gradi centigradi. Ma la Ong ambientalista americana Climate Interactive sostiene che quegli impegni non impediranno alla temperatura di aumentare di 3,5 gradi, previsione che anche l’Energy and Climate Outlook 2015 del Mit (Massachussetts Institute of Technology) fa propria.

L’altra grande controversia riguarda appunto i costi. L’ambientalista scettico Björn Lomborg si scandalizza dei miliardi di dollari che verrebbero buttati dalla finestra col solo risultato di ridurre di poco l’aumento della temperatura rispetto ai 4,5 gradi previsti al 2100 se non si fa nulla, e invita a investirli piuttosto nella ricerca per nuove tecnologie più performanti. Altri sostengono l’esatto opposto: la riduzione delle emissioni climalteranti costa tanto, ma farebbe risparmiare più di quanto si spende. La Iea, Agenzia internazionale per l’energia, sostiene che bisogna investire 44 trilioni di dollari (un trilione è uguale a 1.000 miliardi) da qui al 2050 per limitare l’aumento della temperatura terrestre a 2 gradi rispetto all’epoca pre-industriale; questo, dicono, farà risparmiare 115 trilioni in sussidi alle energie fossili e conseguenze negative del surriscaldamento (minore produzione agricola, eventi atmosferici estremi, malattie, eccetera).

Il passeggero clandestino

Naturalmente non tutti sono d’accordo con queste stime. Per esempio Citi Global Perspective & Solutions, una divisione di Citibank (la terza più grande banca americana) stima in 190,2 trilioni di dollari la spesa per la transizione a un’economia decarbonizzata (cioè non più basata sul consumo di energia che emette anidride carbonica, il principale gas climalterante), da raffrontare coi 192 trilioni di costi da sostenere se si continua col modello di economia attuale. Secondo altri (Chris Hope, economista del clima di Oxford) l’equilibrio perfetto fra soldi spesi e danni evitati si avrebbe stabilizzando la concentrazione di Co2 nell’atmosfera a 500 parti per milione e la temperatura del pianeta a 3 gradi sopra il livello pre-industriale.

Comunque stiano le cose, su un punto non sembrano esserci dubbi: l’aumento delle temperature costerà un sacco di soldi, sia che si spenda per mitigarlo sia che non si faccia nulla. Meglio allora spendere, perché se l’aumento di temperatura continua nei secoli la terra va arrosto. Qui però si presenta un problema: non tutti i paesi sono ugualmente danneggiati da un aumento della temperatura. Perché un paese dovrebbe sostenere costi per benefici che andranno ad altri? Perché la Russia e il Regno Unito, che avrebbero più vantaggi che svantaggi da un aumento delle temperature, dovrebbero pagare per evitare i danni sicuri che soffriranno il Bangladesh e le Filippine? Inoltre, l’atmosfera è un bene pubblico globale: anche se pochi si occupano del suo mantenimento, il vantaggio però ricade su tutti. Grande è la tentazione per ogni paese di approfittare delle ricadute positive degli investimenti altrui senza sforzi propri.

È l’eterno problema che gli economisti definiscono del “passeggero clandestino”, il tizio che salta i tornelli e viaggia gratis in metropolitana, tanto a pagare i costi ci pensano gli altri passeggeri e il Comune. Per quel che riguarda i cambiamenti climatici, gli economisti Gernot Wagner e Martin Weitzman descrivono il problema del “passeggero clandestino” così: «Perché agire, se le tue azioni ti costano più dei benefici che ti apportano personalmente? I benefici totali delle tue azioni sono superiori ai tuoi costi, ma quei benefici sono ripartiti fra gli altri sette miliardi di abitanti del pianeta, mentre i costi pieni ricadono su di te. La stessa logica vale per chiunque. Molto pochi faranno quel che è nell’interesse comune. Tutti gli altri viaggeranno gratis».

Per aggirare il problema l’economista William D. Nordhaus suggerisce di creare un club di paesi che decidono di imporre a se stessi un’identica tassa sulle emissioni di Co2, corrispondente al costo sociale ambientale delle emissioni a livello globale (40 dollari la tonnellata secondo il governo americano), e di istituire dazi di valore equivalente alla mancata tassa ambientale per i prodotti che dai paesi fuori del club si affacciano sui loro mercati. Nordhaus però è anche il primo a dire che la sua proposta è utopistica e forse anche illegale, alla luce dei trattati del Wto. Per tutte queste ragioni continueremo a sorbirci accordi come quello di Parigi, che non risolvono nulla.

Che fare allora? Vista la difficoltà a riunire gli investimenti per arrivare a tecnologie non climalteranti in grado di soddisfare la domanda di energia (tutti sono d’accordo che non basterà aumentare il numero dei pannelli solari e degli impianti eolici), bisognerebbe intanto poter guadagnare tempo. Cioè bloccare almeno temporaneamente l’aumento tendenziale della temperatura, in vista di una soluzione a lungo termine. Fantasia stravagante? No. Il mezzo esiste, e si chiama ingegneria climatica. Anziché prevenire le emissioni in atmosfera, si immettono nella stessa altre sostanze, capaci di annullare gli effetti dei gas come la Co2.

L’aerosol di anidride solforosa

I progetti ingegneristici per raffreddare l’atmosfera attualmente presi in considerazione sono due. Il primo è l’immissione nell’atmosfera di grandi quantitativi di anidride solforosa. Dispersa a grandi altitudini, respingerebbe nello spazio i raggi solari e quindi indurrebbe un abbassamento delle temperature. Il risultato è assicurato, perché a condurre l’esperimento ha già provveduto la natura migliaia di volte da quando esiste il pianeta Terra: le grandi eruzioni vulcaniche del passato hanno portato a temporanei abbassamenti della temperatura a motivo delle grandi quantità di zolfo immesse nell’alta atmosfera. L’ultima in ordine di tempo è stata quella del vulcano Pinatubo nelle Filippine, la cui eruzione nel 1991 comportò l’immissione nell’alta atmosfera di 17 milioni di tonnellate di anidride solforosa, e un conseguente abbassamento della temperatura globale di 0,4 gradi per quasi tre anni.

Quel che in passato hanno fatto i vulcani, oggi potrebbe farlo una flotta di aerei opportunamente attrezzati. Considerato che una tonnellata di anidride solforosa cancella l’effetto di 30 mila tonnellate di Co2, Wagner e Weitzman calcolano che si spenderebbero meno di 10 miliardi di dollari all’anno per bloccare o addirittura far regredire le temperature globali. Quando si confronta questa cifra coi 100 miliardi di dollari che i paesi industrializzati dovrebbero impegnarsi ad erogare annualmente ai paesi poveri per compensare i danni dei cambiamenti climatici, il progetto appare interessante. Naturalmente quando si smette di spruzzare anidride solforosa, questa ricade al suolo e lentamente l’effetto svanisce.

Spruzzare acqua marina nelle nubi

L’altro progetto ingegneristico all’ordine del giorno è l’alterazione degli stratocumuli marini (nuvole che stanno fra i 500 e i 1.500 metri di altezza e che coprono un terzo della superficie degli oceani) per fare sì che respingano maggiormente i raggi solari, con conseguente diminuzione della temperatura. Per aumentare la riflettività di queste nuvole basterebbe immettere in esse acqua marina in forma di gocce, dunque contenente particelle di sale, e questo potrebbero farlo le navi che solcano gli oceani per motivi commerciali, una volta che siano fornite di speciali augelli. Anche gli effetti di questo programma, come quello relativo all’anidride solforosa, sono reversibili: il sale marino ricade in mare con la pioggia, basta smettere di immetterlo negli stratocumuli e tutto torna come prima.

Quali sono le controindicazioni? Sostanzialmente due. Che questi due programmi non arrestano l’acidificazione degli oceani, l’altro effetto negativo della persistente immissione di Co2 in atmosfera, e che l’aerosol di anidride solforosa potrebbe causare variazioni dei regimi di piovosità attraverso il globo terrestre, comprese siccità. L’idea che sta dietro all’ingegneria climatica comunque è quella di guadagnare tempo in attesa che tecnici e scienziati mettano a punto una cosa tipo la fusione nucleare, che produrrebbe energia da fonti praticamente inesauribili, senza alterazioni climatiche e senza problemi di scorie radioattive. Ma di quella prima del 2050 non se ne parla. Se l’ingegneria climatica non vi sta bene, tirate fuori 190 trilioni di dollari.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!