23 aprile 1616, il giorno in cui l’Occidente si scoprì improvvisamente più povero

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

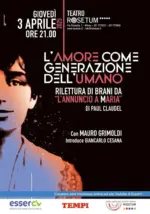

Stratford, 23 aprile 1616. Nel suo piccolo maniero, il privato cittadino William Shakespeare si spegneva placidamente (si pensa), circondato da parenti e amici. Intanto l’Inghilterra, anzi, la neonata Britannia, proseguiva la discesa sul piano inclinato che l’avrebbe portata prima al conflitto civile e poi a un ventennio di dittatura puritana. E lì fu la fine, per i teatri. Giacché, non appena quei signori furono padroni della città di Londra (nel 1642), fecero chiudere o demolire tutti i luoghi di intrattenimento.

Il tramonto di Shakespeare coincise dunque con il tramonto della gioia e del divertimento in tutto il Regno. Basti pensare che, pochi anni dopo la sua morte (nel 1622), quella che era stata la sua compagnia si presentò a Stratford per recitare davanti al popolo, ma fu invece pagata per allontanarsi. Il teatro era già “attività non grata”.

La grande stagione teatrale elisabettiano-giacobita aveva costituito un ultimo baluardo di indipendenza, una esigua fetta di vita quotidiana che il governo non era riuscito a controllare completamente. A contatto diretto col popolino, gli attori non disdegnavano battute satiriche sui potenti, né gli autori erano facili da imbrigliare. Anche lo stile era stato all’insegna della massima libertà: incuranti del pesante classicismo che andava affermandosi oltremanica, i drammaturghi inglesi avevano rigettato ogni regola prestabilita. In ciò Shakespeare era stato maestro, scatenando l’immaginazione, mescolando stili e registri, aprendo abissi di significato; il che conferisce (ancora oggi) alle sue opere una complessità tale da lasciarle sempre aperte a molteplici strati interpretativi.

Un linguaggio magico

Amava giocare baroccamente con le parole: più significati avevano, più gli piacevano. Giustamente famosi sono i suoi “puns”, basati su omofonie, in frasi ambigue che mescolavano i figli (sons) con i soli (suns), le suole delle scarpe (soles) con le anime (souls). E gli piaceva inventarne di nuove, quando la lingua che aveva a disposizione si rivelava insufficiente a rendere ciò che gli sgorgava dalla mente. Perché il linguaggio, ci dice il suo Prospero nella Tempesta, è magia e permette di costruire «torri svettanti tra le nubi».

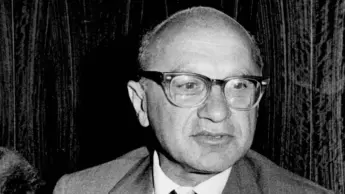

Ebbene, a un certo punto del Seicento tutto questo non piacque più. Una nuova sensibilità si stava facendo strada. In quel fatidico giorno di quattrocento anni fa, l’uomo del futuro di Britannia non era certo Shakespeare, ritiratosi dalle scene quasi in sordina, forse chiedendo solamente di essere lasciato in pace a invecchiare e morire tra i suoi. L’astro nascente, l’uomo che si sarebbe adattato perfettamente alla nuova era fino a diventarne il profeta, non era un letterato né tanto meno un attore, bensì un uomo della medesima generazione ma con i piedi ben per terra: giurista, cortigiano, filosofo, scienziato. Parliamo di Francis Bacon (1561-1626).

Le sue opere (tutte in prosa) sono all’insegna dei tempi nuovi; portano nomi come The Advancement of Learning (1605), Novum Organum (1620), Augmentis Scientiarum (1623), The New Atlantis (1627). Era un entusiasta del progresso, oltre che della strada recentemente intrapresa dalla Britannia verso la costruzione di un impero. A Bacon si richiamarono, nel 1662, i fondatori della Royal Society, il club di scienziati che andò a costituire, in una peculiare collaborazione tra puritanesimo e scienza, uno dei pilastri dell’Illuminismo.

Il nuovo astro nascente

In nome dell’empirismo, Bacon e soci decretarono obsoleta e defunta tutta la tradizione: non solo quella scientifica, ma anche quella filosofica e letteraria. Fu di fronte a lui, e a tutto il movimento razionalista che ne seguì, che l’eredità di Shakespeare parve uscire sconfitta. Furono Bacon e i suoi seguaci a indicare il cammino. Basta con la magia teatrale, basta con la fantasia, basta con la creazione poetica e con tutte quelle inutili favole. Non è finita: basta anche con i barbarismi nella lingua. Basta con le espressioni ambigue, finiamola di usare parole passibili di interpretazioni diverse e opposte.

Sulla falsariga di Calvino i nuovi intellettuali, tutta gente molto seria, decretarono che, in nome della chiarezza, a ogni parola dovesse corrispondere un solo significato. Tagliarono ogni orpello, semplificarono discorsi e frasi. Più avanti, toccò all’amara satira swiftiana prendersi gioco di loro.

Bacon sdoganò altresì una nuova interpretazione della scienza: non più semplicemente studio della natura, ma manipolazione e dominio. Suo è il detto tantum possumus quantum scimus: praticamente, sapere è potere. Nella sua personale utopia, la Nuova Atlantide, egli vagheggia (profeticamente) un mondo governato dagli scienziati, teorizzando la liceità di ogni tipo di esperimento. La natura va soggiogata e aggiogata, non servita. Potere, sperimentazione illimitata, tecnocrazia: pare di essere nel futuro. Cioè, ai giorni nostri. Probabilmente i nostri giochi da apprendisti stregoni avrebbero affascinato Bacon, laddove Shakespeare fa invece dire al suo Macbeth: «Io oso fare tutto ciò che si addice a un uomo; chi osa di più non è un uomo».

Bacon fu pragmatico anche nella vita: seppe appoggiarsi agli uomini giusti (come il conte di Essex) per poi abbandonarli al momento opportuno. Così, sebbene con un certo ritardo rispetto a quanto avrebbe voluto, divenne molto ricco e molto famoso e, sotto re Giacomo, entrò nientemeno che nel Consiglio Privato.

Fu quindi tra coloro che, nel 1619, accontentarono la Virginia Company, a dispetto di ogni legge, autorizzando la deportazione nelle colonie americane di 165 ragazzini tra gli otto e i sedici anni. Sei anni dopo, a seguito dei maltrattamenti che subirono, erano rimasti vivi solo in dodici. Ma non per questo le deportazioni si fermarono: negli anni successivi, grazie a quell’apripista, il governo aggiustò il tiro e si fece carico di deportare soprattutto piccoli irlandesi (tanto per cambiare) accusati di qualche delitto.

La carriera politica di Bacon si concluse con una ignominiosa accusa di peculato che gli macchiò la reputazione; ma tant’è. La modernità guarda ai risultati, non alla forma; al fine, non ai mezzi.

Tanto Bacon guardava al radioso futuro della sua patria, quanto Shakespeare, pur nella più audace sperimentazione formale, aveva guardato al passato. Invece che avanti, e diversamente dai drammi di altri autori, le opere shakespeariane guardano indietro, a un mondo perduto tra i fasti dell’antica Roma e le nebbie del Medioevo. Un mondo simboleggiato dal fantasma di Amleto, figura idealizzata di un tempo che ancora credeva nel purgatorio e nell’efficacia dei sacramenti; oppure dal John of Gaunt del Riccardo II, che parla dei valori che avevano reso la vecchia Inghilterra rinomata in tutta la cristianità. Praticamente tutti i drammi shakespeariani sono ambientati in una terra o in un tempo remoti e tutti i personaggi positivi guardano al passato con nostalgia.

Riguardo al presente, invece, i commenti che escono dall’intero Canone sono lapidari, trancianti, il quadro desolante: sono tempi «crudeli», «astuti», «cattivi». Un opportunista come Fitzwater (sempre nel Riccardo II) vuole approfittare dell’arrivismo e della perdita di valori imperanti per prosperare «in questo mondo nuovo», mentre nel Mercante di Venezia gli insidiosi tempi moderni tendono a intrappolare i saggi.

Quando si viveva per l’onore

I drammi storici esaltano il mondo cavalleresco e l’antico codice d’onore, proprio come Falstaff, per contrasto, lo irride (e finisce male). Personaggio picaresco e quasi donchisciottesco, Falstaff è però agli antipodi di don Chisciotte in quanto rifiuta l’eroismo (autentico) dei suoi tempi, mentre l’anti-eroe di Cervantes vorrebbe vivere in quei tempi eroici ma si scontra con lo stemperarsi degli ideali in una modernità che, in nome del pragmatismo e dell’utile, li ha rifiutati. Falstaff e don Chisciotte non sono che due facce di una stessa medaglia: un’elegia sui bei tempi andati in cui si viveva per l’onore. Fu così, guardando al passato attraverso il presente, che entrambi gli autori si assicurarono senza saperlo un posto nel futuro. Ora, indovinate quando morì Cervantes? Lo stesso giorno, il 23 aprile del 1616 (qualche studioso ipotizza il 22, ndr).

Non si capisce perché, ma alcuni di coloro che rifiutano di attribuire l’opera shakespeariana al suo legittimo autore, e cercano invece qua e là altri cervelloni (preferibilmente universitari) che ne siano più degni, ritengono senza ombra di dubbio che il misterioso autore sia proprio Francis Bacon. Ma i due appartenevano a mondi completamente diversi e a due mentalità che non avrebbero potuto essere più lontane; senza contare che Bacon, nella sua fredda e prosaica razionalità, non diede mai segni di particolare sensibilità poetica.

Persino i loro nomi paiono porli in campi diametralmente opposti: mentre “Shake-spear” è un nome da antico guerriero, “Bacon” si limita a evocare il materialismo di chi apprezza la buona tavola. «Mentre l’uno guardava sempre indietro con nostalgia al tempo in cui l’Inghilterra era parte della cristianità», soggiunge Peter Milward, «l’altro guardava sempre avanti, in avida anticipazione, verso la nascita di un Impero Britannico sempre più potente». Tra i due, però, alla fine, non fu Bacon ad aggiudicarsi il titolo di “uomo del Millennio”.

Per spiegare ciò che si interpose tra il mondo di Shakespeare (di Cervantes, di Dante) e il nostro (e di Bacon), T. S. Eliot parlò di «dissociazione di sensibilità». A un certo punto, cioè, nel corso del Seicento, il pensiero intellettuale fu scollato dall’esperienza emotiva. Prima di allora, gli uomini erano dotati di una sensibilità che «poteva divorare qualsiasi tipo di esperienza». Dopo, furono costretti a scegliere tra il pensare e il sentire. Quel 23 aprile del 1616 fu allora uno spartiacque tra passato e futuro, tra tradizione e modernità. Il mattino dopo l’Occidente si risvegliò un po’ più pratico, un po’ più serio, un po’ più povero. E un po’ più “dissociato”.

Articoli correlati

9 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Sig. Antoin,

certamente lei non ha letto il magistrale articolo di Elisabetta Sala ma, incupitosi per la frase “scontro di civiltà” contenuta nell’ “occhiello” (si chiama cosi?”) si è fatto trascinare dall’integralismo tipico delle lobby anticattoliche che, nel Regno unito hanno da secoli la loro patria d’elezione.

Scontro con i PM e anche con l’ahahahahah.

Uhe, guaglio’, confondi i ciellini con i piddini ???

Antoin; tu sei brutto (i PM….) stai attento, ti potrebbero tirar le pietre . Come inciti di fare ai ciellini.

Và ricordato a chi non sà, chè il MEETING di Rimini , in passato ha inaugurato delle mostre sù Francis Bacon , L’allora ministro della cultura, il democristiano on. Nicola Vernola, ebbe molto da

fare per fare arrivare i quadri di Bacon al Meeting; c’era aria di sabottaggio; chissà perchè…..

Aragorn, il Bacon di cui parli è un omonimo pittore del XX sec., non il Bacon di cui si sta parlando (XVI sec.).

Scusami Under; sono un povero autoditatta che cerca di dare il mio piccolo contributo

alla Compagnia di Tempi. Mi prometto di fare meno gaffe possibili. L’avevo intuito, mà

non ho avuto tempo per corregermi. Sono contento di un’amico che mi presta attenzione.

Grazie.

Di niente. Buona domenica!

Antoin, nemmeno io condivido il merito dell’articolo.

Ma che bisogno c’era di evocare ad minchiam i pm contro i ciellini?

Tutti chi?

Chi sono questi tutti?

Chiiiiiii???????????????????

Ma se in questo blog si sono riversati schiere di fakes con cento nick fasulli facenti capo a pochissime persone, due-tre al massimo, che sono venuti qui solo per vomitare messaggi offensivi paventando apocalissi giudiziarie che non si sono mai avverate e mai lo saranno, l’hanno capito chi????

Qualche black block che dovesse passare per di qui?

O qualche attivista dei centri sociali?

Finalmente la redazione si è decisa a mettere un po’ di ordine, era ora !!!

Nessuno viene sbattuto fuori da questo sito se non veicola messaggi offensivi e ingiuriosi, direttamente o con allusioni esplicite.

In quanto al re nudo…..campa cavallo, che CL ci sarà ancora, mentre i compagnucci, quando hanno capito che era suonata l’ora per loro, si sono riciclati con i capitalisti più capitalisti per dare l’attacco ai Cristiani con l’abbocco dei diritti per tutti, anche quelli più folli.

Ma, dico, la legge Mancino che Scalfarotto voleva trasformare in uno strumento giuridico ad hoc per sbattere in galera chi non si mette in riga con le associazioni lgbt, non si applica mica contro chi lancia messaggi violenti e incitamento all’odio contro i Cristiani nell’anonimato del web?

Finalmente la redazione si è messa a fare un po’ di pulizia.